Quartalsberichte 2022

Informationen über die globalen Finanzmärkte

Startseite > Geldanlage > ETF > Quartalsbericht > 2022

Quartalsbericht Q4 2022

Sinkende Inflation sorgt für Beruhigung der Aktienmärkte

Sehr geehrte Kunden,

das unruhige Jahr 2022 ging mit ersten Anzeichen einer Erholung im vierten Quartal zu Ende. Die Inflation blieb unter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, was die Hoffnung auf mäßige Zinserhöhungen der Zentralbanken weckte. Die Unsicherheit an den Kapitalmärkten der vorangegangenen Quartale wurde im vierten Quartal durch eine sich abzeichnende Normalisierung reduziert. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA und in Europa ist zuletzt gesunken.

Die US-Kapitalmärkte legten im vierten Quartal zu. Besonders starke Zuwächse verzeichneten Energieaktien, getrieben durch hohe Energiepreise im vorangegangenen Quartal. In Europa entspannte sich im vierten Quartal der Energiemarkt angesichts des überraschend milden Winters, der sinkende Gaspreise und einen schwächeren Kostendruck nach sich zog. China konnte sich nach Lockerungen der Covid-Vorschriften weiter erholen, die das Wirtschaftswachstum seit 2020 gehemmt hatten.

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone fiel im Dezember auf 9,2 % gegenüber 10,6 % im Oktober und die EZB erhöhte die Zinsen um 50 Basispunkte, während die letzten Zinsschritte noch 75 Basispunkte betrugen.

Die Erwartungen für 2022 haben sich zuletzt aufgehellt. Wir gehen davon aus, dass die Kerninflation in der Eurozone weiter sinkt. Für 2023 erwarten wir aber weiterhin eine Inflation über dem Ziel der EZB. Eine Normalisierung der Inflation in Richtung 2,5 % ist vor dem nächsten Jahr nicht abzusehen. Christine Lagarde, Präsidentin der EZB warnte daher auch, die Zentralbanken seien noch nicht am Ende der Zinserhöhungen angekommen. Wir gehen davon aus, dass die EZB nach der Erhöhung um 0,25 % im Februar den Leitzins im Mai ein letztes Mal um 25 Basispunkte auf 3,25 % anhebt, da sich die Aussichten für die Gesamtinflation deutlich verbessert haben und die Risiken für starke Zweitrundeneffekte gesunken sind.

Zusammenfassend haben sich die makroökonomischen Daten zuletzt verbessert und insbesondere Europa wird deutlich positiver eingeschätzt als noch vor wenigen Monaten. Ihr ETF Robo ist bestens aufgestellt, um von einer Erholung der Aktien- und Anleihenmärkte zu profitieren.

Herzliche Grüße

Kim Felix Fomm

Chief Investment Officer, Raisin

Entwicklung des ETF Robo

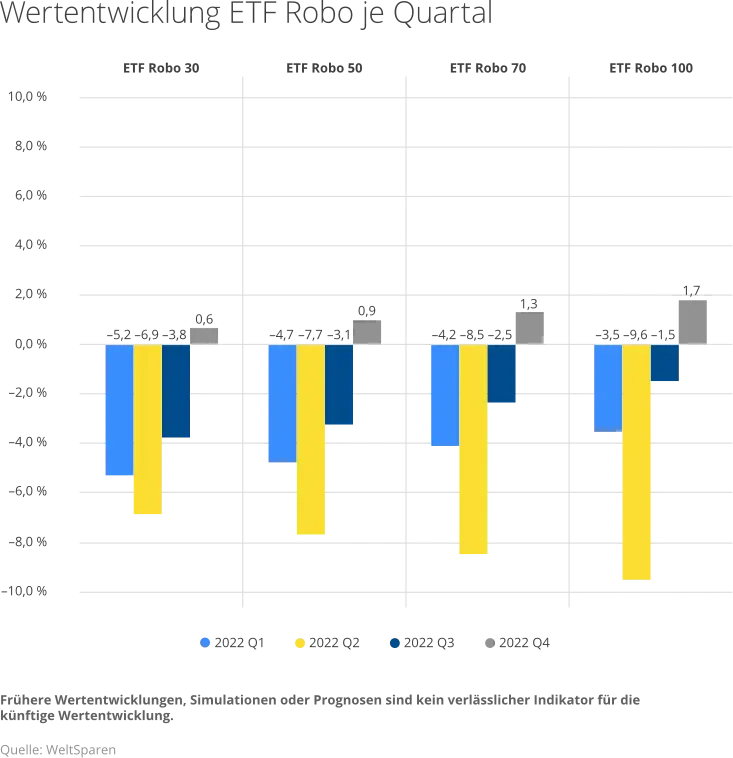

Nach drei Quartalen negativer Renditen an den weltweiten Aktienmärkten konnten im letzten Quartal des Jahres 2022 wieder erste Zuwächse verzeichnet werden. Das führte auch dazu, dass sich alle ETF Robo-Portfolios positiv entwickelten.

Der ETF Robo 30 erzielte im vierten Quartal eine Rendite von 0,6 %. Mit dem ETF Robo 50 erzielten Anlegerinnen und Anleger eine Rendite von 0,9 %. Der ETF Robo 70 kam auf eine Rendite von 1,3 % und für Anlegerinnen und Anleger mit dem ETF Robo 100 standen 1,7 % zu Buche.

Entwicklung des ETF Robo Q4 2022

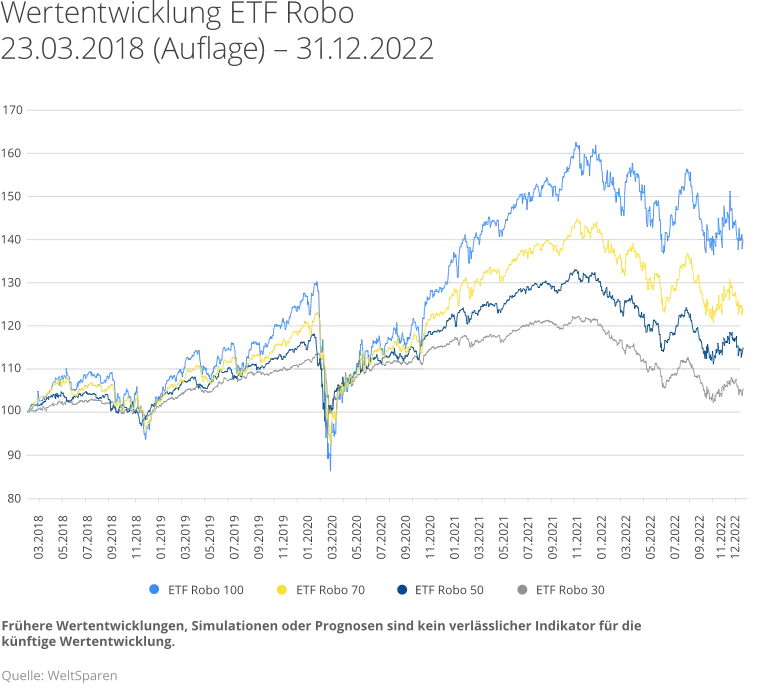

Die Wertentwicklung liegt seit Auflage im März 2018 für den ETF Robo 30 bei 3,7 %. Der ETF Robo 50 steht derzeit bei einer Gesamtrendite von 13,8 %. Der Wert des ETF Robo 70 hat sich seit März 2018 um 24,5 % gesteigert, während die Rendite des ETF Robo 100 41,3 % beträgt.

Entwicklung des ETF Robo Q4 2022

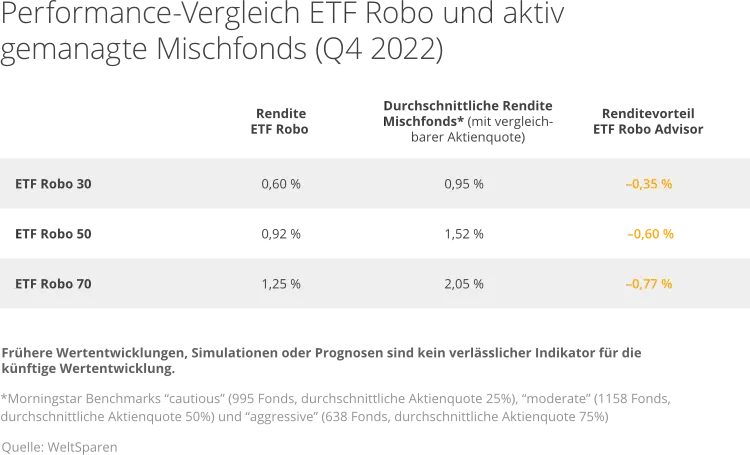

Im Vergleich mit aktiven Mischfonds gab es lediglich geringfügige Abweichungen. Der Renditevergleich mit Mischfonds mit einer Aktienquote von 25 % („cautious“) war mit −0,35 % leicht negativ, bei der Vergleichsgruppe „moderate“ lag der ETF Robo 50 bei −0,60 %. Bei aktiven Mischfonds mit einem noch höheren Aktienanteil, wie dem ETF Robo 70, betrug der Unterschied −0,77 %.

Überblick über die Entwicklung der Märkte

Nordamerika

Der FTSE North America Index legte im vierten Quartal kräftig zu, wobei ein Großteil der Zuwächse im November erzielt wurde. Hinweise auf eine mögliche Abkühlung der Inflation wirkten den Sorgen der Anleger über die geldpolitische Straffung und die anhaltende Vorsicht der Federal Reserve (Fed) entgegen. Auch die Unternehmensgewinne waren in einigen Sektoren besonders gut.

Das annualisierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal in den USA wurde im Dezember mit 3,2 % bestätigt und lag damit über der zweiten Schätzung von 2,9 %. Die Arbeitslosigkeit liegt weiterhin bei 3,7 %. Im November wurden 263.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, die niedrigste Zahl seit April 2021. Der jüngste Verbraucherpreisindex (VPI) für November zeigt, dass sich die Inflation gegenüber Oktober auf 0,1 % (im Monatsvergleich) verlangsamt hat. Die Inflation bleibt jedoch mit 7,1 % im Jahresvergleich hoch. Die letzte Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr fiel mit 50 Basispunkten nach vier aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte moderat aus.

Die meisten Sektoren legten im Laufe des Quartals zu, einige davon sogar deutlich. Energieaktien verzeichneten besonders starke Zuwächse, wobei die Schwergewichte des Sektors, Exxon und Chevron, im Quartal Rekordgewinne verbuchten. Eine Ausnahme bildeten die zyklischen Konsumgüter, wobei der Rückgang von Tesla einen übermäßigen Einfluss hatte.

Europa

Aktien im FTSE Developed Europe verzeichneten im vierten Quartal einen starken Anstieg und übertrafen damit andere Regionen. Die Zuwächse kamen aus einer Vielzahl von Sektoren, insbesondere aus konjunktursensiblen Bereichen wie Energie, Finanzen, Industrie und zyklische Konsumgüter. Defensivere Marktsegmente wie z. B. Basiskonsumgüter blieben hinter dem Anstieg des Gesamtmarktes zurück.

Die Aktiengewinne wurden durch die Hoffnung gestützt, dass die Inflation sowohl in Europa als auch in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Die jährliche Inflationsrate (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex) fiel im November auf 10,1 % gegenüber 10,6 % im Oktober. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte die Zinssätze im Dezember um 50 Basispunkte (bp) und damit langsamer als bei ihren früheren Anhebungen um 75 bp. EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte jedoch, dass die Zentralbank mit den Zinserhöhungen „noch nicht fertig“ sei. Die EZB bestätigte auch Pläne, fällig werdende Anleihen in den noch laufenden Anleihenkaufprogrammen nicht mehr zu ersetzen.

Die Daten zeigten, dass die Wirtschaft der Eurozone im dritten Quartal um 0,3 % im Vergleich zum Vorquartal wuchs und sich damit im Vergleich zu einer Wachstumsrate von 0,8 % im zweiten Quartal verlangsamte. Viele Indikatoren deuteten weiterhin auf eine Rezession hin, wenngleich sich der Rückgang abschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (Composite Purchasing Managers’ Index) für Dezember lag bei 48,8 und damit über dem Wert von 47,8 im November. (Die PMI-Indizes beruhen auf Umfragedaten von Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor. Ein Wert unter 50 zeigt eine Schrumpfung an, während ein Wert über 50 eine Expansion signalisiert.) Sinkende Gaspreise trugen in Anbetracht des ungewöhnlich milden Wetters über weite Strecken des Berichtszeitraums dazu bei, den Kostendruck etwas abzumildern.

China und die Wachstumsmärkte

Aktien aus den Wachstumsmärkten (FTSE Emerging Markets) verzeichneten im vierten Quartal hohe Renditen, unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar. Der größte Teil der Renditen des MSCI Emerging Markets (EM) Index wurde im November durch die Zuversicht erzielt, dass eine Rezession angesichts der Verlangsamung der geldpolitischen Straffung durch die Federal Reserve (Fed) nur von kurzer Dauer sein würde und die Märkte beginnen würden, die Erholung zu diskontieren. Der Optimismus schwand jedoch im Dezember etwas, als die Fed ihre Verpflichtung zur Inflationsbekämpfung bekräftigte. Eine frühere und umfassendere Lockerung der dynamischen Zero-Covid-Politik durch die chinesischen Behörden als erwartet trug im weiteren Verlauf des Quartals ebenfalls zur Verbesserung der Marktstimmung bei. Der MSCI EM Index entwickelte sich parallel zum MSCI World.

Die Märkte des Nahen Ostens entwickelten sich schlechter als der EM-Index, da sie von den schwächeren Energiepreisen betroffen waren. Katar und Saudi-Arabien waren die größten Nachzügler. Die Renditen in Indonesien waren ebenfalls negativ. Zu den weiteren Underperformern gehörten Indien, wo die veröffentlichten makroökonomischen Daten uneinheitlich waren, Brasilien, wo die politische Unsicherheit die Aussichten nach der Wahl von Präsident Lula im Oktober trübte, und Taiwan.

China schnitt besser ab. Die Anleger begrüßten die Lockerung der Covid-Vorschriften, die dazu beitrug, den Optimismus hinsichtlich einer eher früheren Wiederbelebung der Wirtschaft zu steigern. Auch staatliche Unterstützungen für den Immobiliensektor trugen positiv zur Marktstimmung bei. Die lateinamerikanischen Märkte Peru und Kolumbien schnitten besser ab als der breitere Index. Südkorea und Südafrika verzeichneten starke Renditen, wobei letzteres durch die Wiederwahl von Präsident Ramaphosa zum Präsidenten des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) begünstigt wurde, obwohl Anschuldigungen wegen groben Fehlverhaltens und möglicher Verstöße gegen die Verfassung die Renditen im Dezember belasteten.

Polen und Ungarn erholten sich weiter, nachdem sie monatelang infolge des Krieges in der benachbarten Ukraine unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten, während Griechenland und Ägypten ebenfalls zulegten. Die Türkei war der stärkste Indexmarkt, da die Zentralbank die Geldpolitik weiter lockerte. Die Behörden senkten den Leitzins im November auf 9 %, kündigten aber angesichts steigender Inflationsrisiken ein Ende des derzeitigen Lockerungszyklus an.

Asien-Pazifik-Region

Aktien im FTSE Developed Asia Pacific ex Japan erzielten im vierten Quartal kräftige Zuwächse, sodass fast alle im Index enthaltenen Märkte den Berichtszeitraum im positiven Bereich beendeten. China, Hongkong und Taiwan verzeichneten im Laufe des Quartals allesamt ein starkes Wachstum, wobei die Aktienkurse im November besonders stark zulegten, nachdem US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping bei einem Treffen im Vorfeld des G20-Gipfels in Indonesien den Wunsch nach einer Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China signalisiert hatten.

Die Erholung der Aktienkurse in Hongkong und China setzte sich im Dezember fort, nachdem Peking seine Pandemiebeschränkungen gelockert hatte, die das chinesische Wirtschaftswachstum seit Anfang 2020 einschränken. In Taiwan setzte sich die Kursrallye im Dezember jedoch nicht fort, da die anhaltenden geopolitischen Spannungen, höhere US-Zinsen und eine geringere Nachfrage nach elektronischen Gütern (einem der wichtigsten Exportgüter Taiwans) die Stimmung der Anleger trübten. Südkoreanische Aktien beendeten das Quartal im Plus, nachdem die Zentralbank des Landes die Zinssätze erhöht hatte. Im Dezember gingen die Aktienkurse jedoch aufgrund schwächerer Exportdaten und einer mäßigen Nachfrage aus China zurück.

Auch Thailand, die Philippinen und Singapur beendeten das Quartal deutlich im Plus. Die Ankündigung der US-Notenbank im Laufe des Quartals, sie würde voraussichtlich bald zu kleineren Zinserhöhungen übergehen, gab vielen asiatischen Aktienmärkten im Quartal ebenfalls Auftrieb.

Japan

Nachdem die Kurse der Aktien im FTSE Japan Index im Oktober und November überwiegend gestiegen waren, gingen sie im Dezember zurück. Dennoch blieb die Gesamtrendite für das vierte Quartal mit 3,3 % auf Yen-Basis positiv. Nachdem der Yen den größten Teil des Jahres 2022 gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren hatte, kehrte er ab November auf das Niveau zurück, das zuletzt im Juli und August erreicht worden war.

Im November gaben die meisten japanischen Unternehmen ihre Quartalsergebnisse für den Zeitraum Juli bis September bekannt. Diese Ergebnisse waren überwiegend stark, insbesondere bei größeren Unternehmen, die von der Yen-Schwäche profitierten. Die Zuversicht der Unternehmensleitungen zeigt sich in der Rekordzahl von Aktienrückkäufen, die in diesem Geschäftsjahr bisher angekündigt wurden.

Ein anderes wichtiges Ereignis für die Anleger im vierten Quartal war die Entscheidung der Bank ofJapan, die Bandbreite zu erweitern, innerhalb derer sie die Renditen zehnjähriger Anleihen hält. Obwohl eine solche Änderung von den Anlegern immer als logischer erster Schritt in Richtung einer Normalisierung der Politik angesehen wurde, war der Zeitpunkt der Entscheidung eine Überraschung. Obwohl dieser Schritt de facto keine Zinserhöhung darstellt, reichte er aus, um den Yen im Dezember stark ansteigen zu lassen. Der Schritt der Zentralbank, der früher als erwartet kam, könnte auch die Überzeugung widerspiegeln, dass sich die Inflationsrate in Japan nach Jahrzehnten der Deflation endlich in einen nachhaltig positiven Bereich bewegt.

Die Regierung war in der Lage, im vierten Quartal ein zusätzliches umfangreiches Steuerpaket zu schnüren, mit dem sie die aufkeimende Binnenkonjunktur im Jahr 2023 stützen will. Eine weitere positive Entwicklung war die Aufhebung der internationalen Reisebeschränkungen ab dem 11. Oktober, einschließlich der Wiederaufnahme des Programms zur Befreiung von der Visumspflicht für viele Länder. Auch das lange Zeit ausgesetzte Programm zur Förderung von Inlandsreisen wurde wieder aufgenommen.

Globale Anleihen

Die Entwicklung der globalen Anleihen im FTSE Global Bond Index war durchwachsen. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen gegen Ende des vierten Quartals leicht an und spiegelten eine gewisse Enttäuschung der Märkte über die strenge Vorgehensweise einiger Zentralbanken wider, obwohl sich die Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums häuften. Die Federal Reserve (Fed) hob die Zinsen im Laufe des Quartals zweimal an und beließ sie bei 4,5 %. Auch die Bank of England kündigte zwei Zinserhöhungen an, so dass der britische Zinssatz am Ende des vierten Quartals bei 3,5 % lag, während die Bank of Japan eine Änderung ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve ankündigte.

Die Spreads – also die Renditeunterschiede zwischen Anleihen gleicher Laufzeit aber unterschiedlicher Kreditqualität – verengten sich im Laufe des Quartals aufgrund der verbesserten Risikoeinschätzung. Obwohl die starke Performance bis zum Jahresende leicht gedämpft wurde, erzielten US-amerikanische und europäische Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmensanleihen positive Renditen und übertrafen im Quartalsverlauf Staatsanleihen. Investment-Grade-Anleihen sind die hochwertigsten Anleihen, die von einer Rating-Agentur bewertet werden; High-Yield-Anleihen oder hochverzinsliche Anleihen sind spekulativer und haben ein Kreditrating unterhalb dessen von Investment-Grade-Anleihen.

Die Eurozone hatte das schwierigste Inflationsjahr ihrer Geschichte zu bewältigen, obwohl es gegen Ende des vierten Quartals Anzeichen dafür gab, dass sich die Lage etwas entspannen könnte, da die jüngsten Indikatoren der Region eine Verlangsamung der Gesamtinflation anzeigten, die durch den nachlassenden Druck auf die Energiepreise unterstützt wurde. Trotzdem verschärfte die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin die geldpolitischen Bedingungen, hielt an ihrer restriktiven Haltung fest und deutete künftige Zinserhöhungen an.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg von 3,83 % auf 3,88 %, die zweijährige von 4,28 % auf 4,42 %. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland stieg von 2,11 % auf 2,57 %. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs sank von 4,15 % auf 3,67 % und die zweijährige von 3,92 % auf 3,56 %, nachdem der neue Premierminister des Landes die meisten „Mini-Budget“-Vorschläge seines Vorgängers, die von den Märkten sehr schlecht aufgenommen worden waren, zurückgenommen hatte.

Die Erholung des US-Dollars verlangsamte sich im vierten Quartal weiter. Im gesamten Quartal verlor der Dollar-Index knapp 8 %, schloss jedoch 2022 mit 7,9 % höher als vor einem Jahr. Unter den G10-Währungen legten der Neuseeland-Dollar und die norwegische Krone im vierten Quartal am stärksten gegenüber dem US-Dollar zu. Auch der japanische Yen erholte sich im Laufe des Quartals deutlich.

Die Benchmark für Wandelanleihen, der Refinitiv Global Focus, verzeichnete im vierten Quartal einen Zuwachs von 4,0 %. Das Universum der Wandelanleihen ist nach wie vor wachstumsorientiert. Gegenüber technologielastigen Benchmarks wie dem Nasdaq haben sich Wandelanleihen gut behauptet. Gegenüber dem breiten Aktienmarkt konnten Wandelanleihen hingegen eher nicht überzeugen. Der Primärmarkt für Wandelanleihen war weiterhin schwach, und das gesamte Neuemissionsvolumen für 2022 bedeutete einen Jahrestiefstand.

Zusammenfassung

Viele Aktienmärkte beendeten ein turbulentes Jahr mit Kursgewinnen im vierten Quartal. Asiatische Aktien erhielten Auftrieb durch die Lockerung der chinesischen Nullzins-Politik, während europäische Aktien ebenfalls stark zulegten. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen gegen Ende des vierten Quartals leicht an (d. h. die Kurse fielen). Darin spiegelte sich eine gewisse Enttäuschung der Märkte darüber wider, dass die großen Zentralbanken ihre Pläne zur Straffung der Geldpolitik bekräftigen, obwohl es Anzeichen für einen Höhepunkt der Inflation gab.

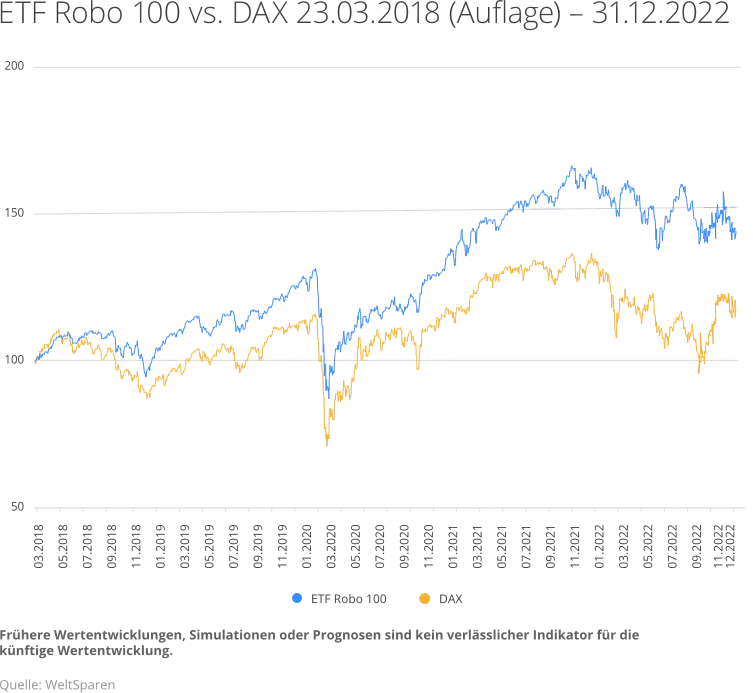

Mit einer breiten Diversifikation in den globalen Aktien- und Anleihenmärkten ist es weiterhin möglich, Schwankungsrisiken von Investitionen in Einzeltitel oder einzelne Länder wirksam zu reduzieren. Das zeigt beispielsweise der Vergleich zwischen dem DAX und dem ETF Robo mit Aktienanteil 100 %.

Seit Start unseres Angebots im Jahr 2018 liegt der Renditevorteil des ETF Robo 100 bei 17,1 %.

Aktien- und Anleihenmärkte gaben in Q3 aufgrund der Leitzinserhöhungen nach

Sehr geehrte Kunden,

2022 war bisher ein turbulentes Jahr für Anlegerinnen und Anleger. Die Unsicherheit an den Kapitalmärkten hält angesichts niedrigen Wirtschaftswachstums und erhöhter Inflation an. Weitere Zinssteigerungen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation könnten vor allem in Europa nächstes Jahr zu einer milden Rezession führen.

Kim Felix Fomm, Chief Investment Officer, RaisinWährend sich die US-amerikanischen Kapitalmärkte im dritten Quartal von negativen Entwicklungen in den ersten beiden Quartalen erholten, blieb die Tendenz an den europäischen Märkten negativ. Ursächlich dafür sind vor allem die durch den Krieg ausgelöste Energieknappheit und die damit verbundene Inflation der Energie- und Lebensmittelpreise. Während die Vereinigten Staaten auf Energiemärkten weitgehend autark agieren, belastet die Abhängigkeit von russischem Gas Europa deutlich. So stieg die Inflation in der Eurozone erstmals in der Geschichte des Euros auf über 10 %. In Deutschland erreichte die Verbraucherpreisinflation im September 2022 zum ersten Mal seit den 1950er Jahren wieder zweistellige Werte. Als Reaktion auf steigende Inflationsraten erhöhte die EZB im Juli erstmals seit 2011 den Leitzins. Dies führte nicht nur zu Bewertungsabschlägen auf Aktienmärkten, sondern auch zu fallenden Anleihenkursen, die ebenfalls negativ auf Zinserhöhungen reagieren.

Die gute Nachricht: die US-Märkte machen mit 38,8 % in den ETF Robo-Portfolios von Raisin einen deutlich größeren Teil der Aktienquote aus, als die Europäischen (18,6 %). So konnten Sie mit Ihrem ETF Robo-Portfolio überdurchschnittlich an der Erholung der US-Märkte partizipieren.

Herzliche Grüße

Kim Felix Fomm

Chief Investment Officer, Raisin

Entwicklung des ETF Robo

Erhebliche Kursverluste an den Märkten sorgten dafür, dass alle ETF Robo-Portfolios im dritten Quartal eine negative Wertentwicklung verzeichneten. Der ETF Robo 30 erzielte im dritten Quartal eine Rendite von −3,8 %. Mit dem ETF Robo 50 verloren Anlegerinnen und Anleger 3,1 %. Der ETF Robo 70 kam auf eine Rendite von −2,5 % und für Anlegerinnen und Anleger mit dem ETF Robo 100 standen −1,5 % zu Buche.

Die Wertentwicklung liegt seit Auflage im März 2018 für den ETF Robo 30 bei 3,1 %. Der ETF Robo 50 steht derzeit bei einer Gesamtrendite von 12,8 %. Der Wert des ETF Robo 70 hat sich seit März 2018 um 22,9 % gesteigert, während die Rendite des ETF Robo 100 38,9 % beträgt. Der Deutsche Aktienindex DAX hat im Vergleichszeitraum eine Rendite von 1,9 % erzielt und liegt somit in seiner Wertentwicklung deutlich hinter allen Robo-Portfolios.

Entwicklung des ETF Robo Q3 2022

Im Vergleich mit aktiven Mischfonds gab es lediglich geringfügige Abweichungen. Der Renditevergleich mit Mischfonds mit einer Aktienquote von 25 % („cautious“) war mit −1,3 % leicht negativ, bei der Vergleichsgruppe „moderate“ lag der ETF Robo 50 bei −0,4 %. Bei aktiven Mischfonds mit einem noch höheren Aktienanteil, wie dem ETF Robo 70, betrug der Renditevorteil 0,0 %.

Überblick über die Entwicklung der Märkte

Nordamerika

Der FTSE North America Index verbuchte einen leichten Anstieg von 1,3 %. In einigen Branchen wurden dennoch erhebliche Rückgänge verzeichnet – darunter der Kommunikationssektor sowie Telekommunikations- und Medienwerte. Zyklische Konsumgüter und der Energiesektor erwiesen sich dagegen als widerstandsfähiger.

Noch im Juli stieg die Hoffnung über Zinssenkungen ab 2023. Im August wurde diese Möglichkeit durch die Federal Reserve (Fed) jedoch enttäuscht. Die US-Notenbank hatte ihre Bemühungen zur Inflationsbekämpfung weiterhin verstärkt, was zu einem erneuten Rückgang an den Aktienmärkten führte. Im September erhöhte die Fed den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 %, womit der Leitzins auf insgesamt 3,25 % stieg.

Aufgrund von zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufiger Wirtschaftsleistung befand sich die US-Wirtschaft nach dem zweiten Quartal technisch gesehen in einer Rezession: Im ersten Quartal verlor das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1,6 %, während es im zweiten Quartal um weitere 0,9 % zurückging. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal wurde dieser Trend nun umgekehrt. Aufgrund eines starken Aussenhandels legte das BIP in den USA im dritten Quartal um 2,6 % zu. Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen waren weiterhin sehr volatil. Der Russell 2000 Index, der die kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Unternehmen enthält, fiel nach einem kurzen Aufschwung im August erneut unter die 1700er-Marke. Von Ende Juni bis Ende September verlor der Russell 2000 rund 2,5 %, nachdem er in Q2 18,4 % eingebüßt hatte. Global zeigt sich dieser Bärenmarkt insbesondere in der Entwicklung des FTSE Global Small Cap Index, welcher seit Jahresbeginn um mehr als 30 % gesunken ist.

Europa

Aktien im FTSE Developed Europe ließen mit −4,4 % deutlich nach. Die anhaltende Energiekrise sowie die Befürchtungen vor einer Rezession aufgrund der steigenden Inflation sorgten für einen starken Rückgang an den europäischen Märkten. Bereits im Juni 2022 befand sich die Inflationsrate bei 8,6 %. Im August wurde dieser Höchststand erneut überschritten. Die Inflation erreichte im Euroraum einen Wert von 10,1 % – die höchste Inflationsrate seit Bestehen der EU. Als Reaktion auf sich steigernde Höchstwerte passte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen mehrfach an. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt aktuell bei 1,25 % und die Einlagefazilität bei 0,75 %. Auf Aktien- und Anleihenmärkten führte das zu erheblichen Einbußen. Im Laufe des Quartals verzeichneten sämtliche Sektoren eine negative Rendite. Besonders betroffen waren Kommunikationsdienste, Immobilien und das Gesundheitswesen.

Auch britische Aktien zeigten sich weniger widerstandsfähig. Dies lag unter anderem am Steuerpaket der Regierung von Liz Truss, das von den Märkten negativ aufgenommen wurde und wodurch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar auf ein Allzeittief fiel. Zudem belasteten Befürchtungen über die Folgen der steigenden Energiepreise zyklische Branchen wie die Industrie und den Handel. Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen waren von den Veränderungen besonders betroffen. So fiel beispielsweise der FTSE UK Small Cap Index von April bis Ende Juni um 8,5 %. Von Juli bis September sank der FTSE UK Small Cap um weitere 6,9 %. Ein Anstieg konnte lediglich bei großen multinationalen Unternehmen im Bereich Basiskonsumgüter und Energie verzeichnet werden. Da solche Unternehmen einen Großteil ihrer Einnahmen im Ausland generieren, wirkte sich der starke Dollar positiv auf die Stimmung in diesen Märkten aus.

China und die Wachstumsmärkte

Aktien aus den Wachstumsmärkten (FTSE Emerging Markets) entwickelten sich mit −4,3 % im dritten Quartal weniger negativ, verglichen mit dem vorherigen Quartal (–4,5 %). Dabei sorgten unter anderem Befürchtungen einer weltweiten Abschwächung der Konjunktur sowie die anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan für einen Rückgang an den chinesischen Märkten. Auch die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundene Null-Covid-Politik des Landes trübte die Stimmung und schürte die Angst vor erneuten Lockdowns.

Der taiwanesische Aktienmarkt verzeichnete im dritten Quartal ebenfalls hohe Verluste. Die zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan sorgten u.a. für Restriktionen seitens der USA für den Export von Chips nach China. Dementsprechend waren insbesondere Halbleiterwerte von erheblichen Einbußen betroffen.

Im Gegensatz dazu entwickelte sich der indische Aktienindex Nifty positiv. Von Juni bis Ende September gewann der Nifty 50 rund 8,5 %. Dabei wurde der Markt vorwiegend von starken Zuflüssen bei den Finanzwerten durch ausländische Investoren angetrieben. Zudem spielten anhaltende Käufe von Privatanlegern und schwache Ölpreise eine erhebliche Rolle.

Im internationalen Vergleich gilt auch der brasilianische Markt als relativ robust. Sowohl die brasilianische Währung Real als auch der Aktienmarkt legten insgesamt zu. Das unerwartet gute Wirtschaftswachstum sorgte dafür, dass die brasilianische Notenbank im September von einer weiteren Leitzinserhöhung absah. Der Leitzins liegt somit weiterhin bei 13,75 %.

Asien-Pazifik-Region

Aktien im FTSE Developed Asia Pacific ex Japan sanken im dritten Quartal um 4,8 %. Diese negative Entwicklung ist vor allem auf die Sorge der Anleger vor einer weltweiten Konjunkturabschwächung zurückzuführen. Hinzu kamen der Russland-Ukraine-Krieg und die Spannungen zwischen China und Taiwan, die die Stimmung in der Asien-Pazifik-Region ebenfalls trübten.

Angesichts der Aussichten auf einen sich verschlechternden Welthandel wiesen die Aktienkurse in Südkorea einen erheblichen Rückgang auf. Der wichtigste Aktienindex in Südkorea, der KOSPI (Korea Composite Stock Price Index), sank von Anfang Juli bis Ende September um 5,46 %.

Auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong waren die Aktienkurse angesichts der drohenden Zinserhöhungen und einer wirtschaftlichen Rezession rückläufig. Risikoreiche Geldanlagen wie Aktien wurden von einem Großteil der Anleger zugunsten von Staatsanleihen verkauft. Der führende Aktienindex Hang Seng verlor rund 21,1 %.

In Australien war der Markt aufgrund von gestiegenen Einzelhandelsumsätzen dagegen etwas stabiler. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verringerte sich trotz der Leitzinserhöhungen der Reserve Bank of Australia (RBA) im dritten Quartal lediglich um 1,56 %.

Japan

Der FTSE Japan Index verlor im dritten Quartal angesichts der kontinuierlichen Schwächung des Yen gegenüber dem US-Dollar 1,2 %. Nach einer kurzen Aufschwungphase im Juli und August folgte Japan im September den globalen Aktienmärkten und beendete das Quartal im Minus. Entgegen dem internationalen Trend hielt die Bank von Japan zunächst weiterhin an ihrer expansiven Geldpolitik fest. Erst nach einer rapiden Abschwächung auf 146 Yen auf den US-Dollar griff die Zentralbank Ende September ein. Erstmals seit 1998 stützte sie den Yen direkt am Devisenmarkt.

Globale Anleihen

Die Kurse globaler Anleihen im FTSE Global Bond Index fielen im Quartal um 4,6 % und setzten so die erhöhte Marktvolatilität aus Q2 fort. Dabei wurde die Stimmung an den Märkten durch die Zinserhöhungen erheblich beeinflusst.

Im September 2022 hob die Federal Reserve (Fed) ihren Leitzins bereits zum fünften Mal an. Mit einer Erhöhung um weitere 0,75 % erreichte der Leitzins einen Wert zwischen 3,0 % und 3,25 %. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg im dritten Quartal von 2,97 % auf 3,83 % und die 2-jähriger US-Staatsanleihen von 2,93 % auf 4,23 %. Weitere Zinserhöhungen werden bereits erwartet.

In der Eurozone tat die EZB es den USA gleich und erhöhte ihren Leitzins im September um 0,75 %, nachdem eine erste Erhöhung bereits im Juli mit 0,50 % umgesetzt wurde. Infolgedessen stiegen die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen in Deutschland an. Von Juli bis September erhöhten Sie sich von 1,37 % auf 2,12 %. Auch im Vereinigten Königreich wurden von der Bank of England weitere Zinserhöhungen durchgeführt. Die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen stiegen im dritten Quartal im Vereinigten Königreich von 2,24 % auf 4,15 % und die 2-jähriger Staatsanleihen von 1,88 % auf 3,92 %.

Zusammenfassung

Die steigende Inflation und weitere Zinserhöhungen der Notenbanken sorgten im dritten Quartal für eine verstärkte Volatilität an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten. Dennoch zeigte sich im Vergleich zu den Vormonaten im dritten Quartal ein geringerer Abschwung bei Aktien und Anleihen. Dabei erwiesen sich besonders Nordamerika, Indien und Brasilien trotz politischer und ökonomischer Herausforderungen als relativ widerstandsfähig. Zudem konnten auch die Wachstumsmärkte den Gesamtverlust in den Aktienmärkten etwas abfedern.

Mit einer breiten Diversifikation in den globalen Aktien- und Anleihenmärkten ist es demnach möglich, Schwankungsrisiken von Investitionen in Einzeltitel oder einzelne Länder zu streuen. Das zeigt auch der Vergleich zwischen dem DAX und dem ETF Robo mit Aktienanteil 100 %. Der DAX musste im dritten Quartal mit −5,2 % deutlich höhere Verluste in Kauf nehmen als der ETF Robo 100 (−1,5 %). Seit Start unseres Angebots im Jahr 2018 liegt der Renditevorteil des ETF Robo 100 bei 38,9 %.

Quartalsbericht Q2 2022

Zinserhöhungen und Rezessionsrisiken setzten Aktien- und Anleihenmärkte in Q2 unter Druck

Die Finanzmärkte wurden im zweiten Quartal 2022 insbesondere von der steigenden Inflation sowie vom Russland-Ukraine-Krieg stark beeinflusst. Raisin CIO Kim Felix Fomm gibt in einem Kommentare zusätzliche Einblicke in den globalen Immobilienmarkt. Zum Schluss erfahren Sie hier, warum der ETF Robo dennoch vergleichsweise gut performte.

Kommentar: Steht der globale Immobilienmarkt vor einem Wendepunkt?

Liebe Kunden,

der globale Immobilien-Boom gerät ins Stocken. In China haben sich im Zuge der Evergrande-Pleite die Kreditbedingungen für Projektentwickler verschärft. Etliche Bauprojekte werden unvollständig eingestellt. Die Folge sind Tausende verlassene Baustellen, unfertige Betongerippe und verzweifelte Hausbauer. Als Protest halten zahlreiche Menschen in China die Hypotheken-Zahlungen zurück, was den Finanzsektor vor weitere Schwierigkeiten stellt.

In anderen Regionen der Welt wird die Stabilität des Immobilienmarktes ebenfalls auf die Probe gestellt. Nach einer langjährigen Boom-Phase sind die Immobilienpreise in Kanada zuletzt drei Monate in Folge gefallen. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich in Neuseeland beobachten. In Schweden sind Immobilienpreise im Juni um 4 % gefallen, der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise vor nun knapp 15 Jahren.

Auch in Märkten, in denen die Preise noch steigen, müssen sich Käufer auf schlechtere Kreditbedingungen einstellen, da die Zinsen steigen. In den USA liegt die monatliche Annuität einer durchschnittlichen Finanzierung heute 75 % höher als vor drei Jahren. Potentielle Hauskäufer schrecken daher zunehmend vor Finanzierungen zurück, beziehungsweise können sich nur noch kleinere Häuser leisten. In den USA ist der Anteil von Erstkäufern an allen neuen Hypothekendarlehen auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren gefallen.

Steht uns also neben der hohen Inflation, der Energiekrise und der steigenden Zahl an Kriegen auf der Welt noch eine Immobilienkrise bevor?

Es gibt einige Faktoren, die dagegensprechen. In den USA werden nur moderate Kursverluste erwartet, weil die Hypothekendarlehen dort meist fest verzinst sind und daher Hausbesitzer nicht unmittelbar unter steigenden Zinsen leiden.

In den meisten entwickelten Märkten gibt es immer noch zu wenig Immobilien. Bei stabiler Nachfrage sollte sich das langfristig positiv auf die Preise auswirken. Allen voran in den USA fehlen Schätzungen zufolge zwischen 3,8 und 5,8 Millionen Eigenheime. In Kanada sind es 3,5 Millionen.

Ein weiterer Faktor sind stabile Arbeitsmärkte mit hohen Beschäftigungsquoten in den Industrieländern. Dies sollte sich positiv auf die Nachfrage nach Immobilien sowie auf die Fähigkeit, Kreditraten zu bedienen, auswirken.

Herzliche Grüße

Kim Felix Fomm

Chief Investment Officer

Entwicklung des ETF Robo

Aufgrund von Kursverlusten an den Märkten haben alle ETF Robo Portfolios im zweiten Quartal eine negative Wertentwicklung verzeichnet. Der ETF Robo 30 erzielte im ersten Quartal eine Rendite von −6,2 %. Mit dem ETF Robo 50 verloren Anlegerinnen und Anleger 7,7 %. Der ETF Robo 70 kam auf eine Rendite von −8,5 % und für Anlegerinnen und Anleger mit dem ETF Robo 100 standen −9,6 % zu Buche. Werden die vergangenen Quartale mit berücksichtigt, zeigt sich, dass die Auswirkungen auf das Gesamtbild dennoch vergleichsweise gering ausfällt.

Entwicklung des ETF Robo Q2 2022

Die Wertentwicklung liegt seit Auflage im März 2018 für den ETF Robo 30 bei 7,1 %. Der ETF Robo 50 erzielt eine Gesamtrendite von 16,4 %. Beim ETF Robo 70 gibt es eine Wertsteigerung von 26,0 % und für den ETF Robo 100 beträgt die Rendite 41,0 %. Der Deutsche Aktienindex DAX erzielt im Vergleichszeitraum eine Rendite von 7,6 %.

Entwicklung des ETF Robo Q2 2022

Auch der Vergleich mit aktiven Mischfonds fiel für den ETF Robo in den meisten Fällen weiterhin positiv aus. Der Renditevergleich mit Mischfonds mit einer Aktienquote von 25 % („cautious“) war mit −0,8 %das erste Mal negativ, bei der Vergleichsgruppe „moderate“ lag der ETF Robo 50 jedoch mit 0,4 % weiterhin im grünen Bereich. Bei den aktiven Mischfonds mit einem noch höheren Aktienanteil wie dem ETF Robo 70 betrug der Renditevorteil 1,2 %.

Überblick über die Entwicklung der Märkte

Im zweiten Quartal wurden die globalen Märkte fast alle von den gleichen Ursachen beeinflusst. Aufgrund von steigenden Inflationsraten, dem Russland-Ukraine-Krieg und Engpässen bei den Lieferketten wurden erhebliche Rückgänge an den Aktienmärkten verzeichnet.

Nordamerika

Der FTSE North America Index verbuchte einen Rückgang von 11,3 %. Die Inflationsrate erhöhte sich im Juni 2022 auf 9,1 %. Angesichts der höchsten Inflation seit über 40 Jahren reagierte die Federal Reserve (Fed) bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Sie hob ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an. Damit liegt er nun in der Spanne von 2,25 bis 2,50 %. Weitere Erhöhungen sollen laut Fed noch in diesem Jahr folgen.

Trotz der Lage zeigt sich die US-Wirtschaft äußerst stabil – auch wenn sich das Wachstum etwas verlangsamt hat. Der US-Einkaufsmanagerindex (PMI) verringerte sich im Juni um 2,4 und der Servicebereich um 1,8. Lediglich die Produktion sank mit 5,6 auf ein Zweijahrestief. Diese Rückgänge waren in fast jeder Branche erkennbar. Insbesondere aus den Bereichen Medien und Unterhaltung sowie der Automobilbranche zogen sich viele Investoren zurück. Ausnahmen bildeten dagegen die Versorgungsindustrie wie Energieunternehmen sowie Konsumgüter wie beispielsweise die Lebensmittelbranche.

Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen zeigten sich ebenfalls sehr volatil. Der Russell 2000 Index, der die kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Unternehmen listet, wurde in einen klassischen Bärenmarkt manövriert. Er erzielte Mitte Juni sein bisheriges Jahrestief mit −27,4 %. Global wird dieser Trend auch durch den FTSE Global Small Cap Index verdeutlicht. Dieser sank um 11,9 %.

Europa

Aktien im FTSE Developed Europe ließen mit −9,4 % ebenfalls deutlich nach. Die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas sowie der Anstieg der Energiepreise verstärkte die Ängste um eine mögliche Gasverknappung. Zudem wurde das Vertrauen der Investoren durch steigende Lebenshaltungskosten und die wachsenden Befürchtungen vor einer Rezession beeinträchtigt. Im Euroraum lag die Inflationsrate im Juni bei 8,6 %. Als Reaktion auf die steigende Inflation erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins Ende Juli um 0,5 Prozentpunkte. Im Laufe des Quartals konnten wenige Sektoren eine positive Rendite verzeichnen. Hierzu zählte unter anderem der Energie- und der Kommunikationssektor. Die stärksten Rückgänge wurden dagegen bei Technologieaktien und Immobilien notiert.

Auch britische Aktien zeigten sich weniger widerstandsfähig. Angesichts der zunehmenden Rezessionserwartungen entwickelten sich zyklische Branchen wie Industrie- und Großhandelsunternehmen negativ. Bei Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen (SMIDs) fiel beispielsweise der FTSE UK Small Cap Index von Januar bis Ende Juni um 16,4 %. Im Vergleich zum vorherigen Quartal war die Wertentwicklung beim FTSE UK Small Cap mit −10,8 % ebenfalls deutlich schwächer. Ein Anstieg konnte lediglich bei wenigen Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung verzeichnet werden – insbesondere Sektoren wie die Telekommunikation oder das Gesundheitswesen erzielten eine überdurchschnittliche Performance. Um im Vereinigten Königreich der Inflation entgegenzuwirken, die mittlerweile auf über 13 % prognostiziert wird, erhöhte die Bank of England (BoE) ihren Leitzins bis Juni 2022 auf 1,25 %.

China und die Wachstumsmärkte

Aktien aus den Wachstumsmärkten (FTSE Emerging Markets) entwickelten sich mit −4,5 % schwächer als im vorherigen Quartal. Ausschließlich chinesische Aktien konnten zum Ende des Quartals eine positive Entwicklung verbuchen. China konnte die Stimmung am Aktienmarkt grundlegend verbessern, indem sie ihre strikten COVID-19 Maßnahmen lockerten und mithilfe sich erholender Fabrikaktivitäten signifikante Industrieergebnisse erzielten. Zusätzlich wurde die Industrie durch staatliche Maßnahmen angetrieben.

Der taiwanesische Aktienmarkt zeigte sich dagegen von seiner schwächeren Seite. Die Befürchtung, dass sich die Nachfrage nach Technologieprodukten schmälern könnte, sorgte für einen Ausstieg vieler Investoren. Die zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan verstärkten diesen Effekt.

Ähnlich verhielt es sich mit Indiens Aktienindex Nifty. Von April bis Ende Juni verlor der Nifty 50 rund 10,7 %. Die globale Volatilität, die Inflation und die steigenden Energiepreise verringerten das Vertrauen der Investoren.

Im FTSE Emerging Markets Index zählte Brasilien im zweiten Quartal zu den schwächsten Wachstumsmärkten. Die zunehmende Besorgnis über eine globale Rezession und innenpolitische Unsicherheiten trugen zum Rückgang bei Aktien und zu einem drohenden Wertverfall der Landeswährung Real bei.

Asien-Pazifik-Region

Die Märkte der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) sanken um 10,4 %. Im Laufe des Quartals zogen sich viele Aktionäre aus den Märkten zurück. Der Grund lag insbesondere bei den stockenden Lieferketten, die durch den Russland-Ukraine-Krieg weiter verschärft wurden. Betroffen ist in erster Linie die Luft- und Schifffahrt, die vor erheblichen logistischen Problemen steht.

In Australien überraschte die Zentralbank Reserve Bank of Australia (RBA) im Juni mit einer Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte auf 0,85 %. Begründet wurde die Erhöhung mit den stetig steigenden Energiepreisen, die den Inflationsdruck erhöhten. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verlor unter anderem dadurch an Boden und sank um 11,1 %.

Die Aktienkurse in Südkorea wiesen den stärksten Rückgang auf. Angesichts der Befürchtungen über eine globale Rezession fielen Finanz-, Technologie- und Energieaktien besonders stark. Die Wirtschaft des Landes blieb jedoch unter anderem aufgrund der Halbleiter-, Pharma- und Stahlindustrie relativ stabil.

In der Sonderverwaltungszone Hongkong wurden die Aktienkurse durch die Entwicklungen in China, einen angeschlagenen Immobilienmarkt und den unter Druck stehenden Technologiewerten in den USA beeinflusst. Der führende Aktienindex in Hongkong, Hang Seng, zeigte sich dennoch im zweiten Quartal relativ stabil.

Japan

Der FTSE Japan Index verlor angesichts einer starken Schwächung des Yen gegenüber dem US-Dollar 8,5 %. Entgegen dem internationalen Trend hält die Bank von Japan weiterhin an ihrer expansiven Geldpolitik fest. Eine Folge daraus ist die genannte negative Entwicklung des japanischen Yen, der sich bereits seit Beginn der COVID-19-Pandemie im Abwärtstrend befindet. Anfang Juni 2022 war 1 Yen lediglich noch 0,0072 US-Dollar wert. Zuletzt wurde ein solcher Wert im Jahr 1998 während der Asienkrise gehandelt. Die Abschwächung des Yen hatte jedoch unterschiedliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Während Exporte höhere Gewinne abwarfen, verteuerten sich gleichzeitig die Importe, was zu einem Anstieg der Inflation und so zur Belastung vieler Verbraucher führte.

Globale Anleihen

Die Kurse globaler Anleihen im FTSE Global Bond Index fielen im Quartal um 5,6 %. Insgesamt setzten die Anleihen ihren starken Abverkauf zunächst fort. Dabei schien größtenteils die steigende Inflation einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Anlegerinnen und Anlegern zu haben. Innerhalb des Quartals erreichten die Inflationsraten der großen Volkswirtschaften die höchsten Stände seit mehreren Jahrzehnten. Eine Folge daraus waren erste Zinserhöhungen der Zentralbanken verschiedener Länder.

In den USA wurde der Leitzins bereits im ersten Halbjahr von der Fed mehrfach angehoben. Im Juni erhöhte die Zentralbank den Zinssatz dann erstmals seit 1994 um 0,75 Prozentpunkte, was einen deutlichen Anstieg der Anleihenzinsen mit sich brachte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg von 2,35 % auf 2,97 % und die 2-jähriger US-Staatsanleihen von 2,33 % auf 2,93 %. Weitere Zinserhöhungen werden bereits im Laufe dieses Jahres erwartet.

Die Zinsen in der EU zeigten sich zunächst sehr volatil, nachdem die EZB ankündigte, ihre Anleihenkäufe zu beenden und den Leitzins anzuheben. 10-jährige Staatsanleihen erhöhten sich dementsprechend in Deutschland von 0,55 % auf 1,37 % und in Italien sogar von 2,04 % auf 4,27 %. Auch im Vereinigten Königreich wurden von der BoE Zinserhöhungen im laufenden Quartal durchgeführt. Bis Juni hatte die britische Notenbank den Leitzins seit Anfang des Jahres bereits zum fünften Mal in Folge angehoben. Die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen stiegen dadurch im Vereinigten Königreich von 1,61 % auf 2,24 % und die 2-jähriger Staatsanleihen von 1,36 % auf 1,88 % an.

Zusammenfassung

Die stetig steigende Inflation, weitere Zinserhöhungen der Zentralbanken und die Befürchtung vor einer möglichen Rezession sorgten im zweiten Quartal für fallende Kurse an den globalen Finanzmärkten. Lediglich chinesische Aktien erwiesen sich aufgrund der Covid-19-Lockerungen und staatlichen Maßnahmen als äußerst widerstandsfähig.

Insgesamt hatten die Regierungen der Länder wie auch Investoren im zweiten Quartal sowohl mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Dennoch kann es sich lohnen in Aktien und Anleihen zu Investieren. Mit einem diversifizierten Portfolio können Schwankungen auf lange Sicht meist abgefangen werden.

Quartalsbericht Q1 2022

Steigender Inflationsdruck und Russland-Ukraine-Krieg sorgen im ersten Quartal für erhöhte Schwankungen

Das erste Quartal 2022 begann mit steigenden Kursen. Doch Zinserhöhungen, steigende Preise und der Krieg in der Ukraine erhöhten die Volatilität an den Aktienmärkten. Erfahren Sie hier, warum sich der ETF Robo dennoch vergleichsweise stabil entwickelte.

CIO Kim Felix Fomm Kommentar

Liebe Kunden,

Die wichtigste risikobehaftete Anlageklasse nach Aktien ist Private Equity, also Investments in spezialisierte Fonds, die nicht-börsengelistete mit der heutigen Ausgabe startend werde ich Ihnen im Quartalsbericht immer ein aus meiner Sicht besonders relevantes Thema aus den Bereichen Geldanlage, Finanzmärkte und Wirtschaft vorstellen. Wie auch für meine Videokolumne Fragen Sie Fomm freue ich mich über Ihre Rückmeldungen, Fragen und natürlich auch Verbesserungsvorschläge.

Soll ich investieren, aufstocken oder aussteigen? Wie beeinflusst die aktuelle Situation diese Entscheidung?

Die Unsicherheit in der Politik und den Märkten beschäftigt viele von Ihnen. Uns erreichen aktuell häufig Fragen mit Blick auf Anlageentscheidungen und deren Timing sowie die Perspektiven für die nächsten Monate. Die sprichwörtliche Glaskugel besitzen wir nicht – und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie irgendjemand anderes hat. Da sich kurzfristige und mittelfristige Marktbewegungen nicht verlässlich prognostizieren lassen¹, ist der richtige Zeitpunkt, um zu investieren, für einen langfristig orientierten Anleger immer so früh wie möglich.

Aus demselben Grund verzichtet unsere Anlagestrategie auf eine taktische Steuerung. Die empirische Finanzmarktforschung der letzten Jahrzehnte belegt sehr deutlich, dass Market-Timing (also beispielsweise die taktische Steuerung der Aktienquote eines Portfolios) nicht systematisch funktioniert. Aus diesem Grund halten wir im Investment-Team von Raisin uns streng an Ansätze, die eine solide Datengrundlage haben und verzichten auf aktives Management, welches nur für den Portfoliomanager wirklich lukrativ ist – das gilt sowohl privat als auch für das Geld, das uns unsere Kunden anvertrauen.

Diversifikation: kein alter Hut!

Breite Streuung der Anlagen, vor allem über Anlageklassen (also verschiedene Typen von Anlagen wie Aktien oder Anleihen) hinweg, funktioniert in jeder Marktphase, Anlageklasse und Region und ist daher ein wichtiger Grundpfeiler unserer Anlagephilosophie. Der Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise und eine erhöhte Inflation ließen die Wertentwicklung an den Aktien- und Anleihenmärkten in den negativen Bereich rutschen. Die steigenden Zinsen in den USA und Großbritannien führten vor allem zu einer recht starken Korrektur an den Anleihenmärkten.

Die Diversifikation hielt hier was sie verspricht, aber anders als üblich: risikoscheu in Anleihen anlegende Investoren mussten deutliche Verluste hinnehmen. In diesem Umfeld konnte die Aktienkomponente die Verluste in den Portfolios mindern. Dieser ungewöhnliche Fall (die üblicherweise riskanteren Aktien dämpfen die Verluste der Anleihen) veranschaulicht wie wichtig es ist, in mehrere Anlageklassen zu investieren. Daher enthalten alle unsere Portfolios sowohl Aktien als auch Anleihen – abgesehen von unserer besonders renditeorientierten aber typischerweise stärker schwankenden Risikoklasse 100, die ausschließlich die globalen Aktienmärkte abbildet.

Bessere Streuung mit unternehmerischen Investments

Die wichtigste risikobehaftete Anlageklasse nach Aktien ist Private Equity, also Investments in spezialisierte Fonds, die nicht-börsengelistete Firmen übernehmen und mit einem unternehmerischen Ansatz verwalten. Die in diesen Unternehmen umgesetzten Wertsteigerungsmaßnahmen ermöglichten Private Equity historisch eine jährliche Überrendite von bis zu 5 Prozentpunkten gegenüber Aktien – bei vergleichbarem Risiko.

Gerade im aktuellen Umfeld halten wir Private Equity für besonders attraktiv. Eine Studie² von Moonfare belegt, dass Private-Equity-Fonds insbesondere in Krisenphasen Kapital flexibel einsetzen und sich zu niedrigeren Bewertungen an Zielunternehmen beteiligen können. Im Ergebnis sind in Krisenphasen aufgelegte Fonds im historischen Durchschnitts erfolgreicher gewesen als die in stabilen Phasen aufgelegten. Ich selbst investiere laufend einen signifikanten Anteil meiner Anlagen in Private Equity. Daher freue ich mich, dass auch unsere Anleger in Zukunft in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Private-Equity-Fonds investieren können.

Für Anleger, die im aktuellen Umfeld nicht mit dem vollen Betrag einsteigen wollen, ergibt sich ein weiterer Vorteil: Private-Equity-Fonds investieren das ihnen anvertraute Kapital über mehrere Jahre hinweg und nicht auf einmal. Somit ergibt sich aus dem Investitionsprofil der Fonds automatisch ein gestaffelter Einstieg. Optimal für eine Investition in unsicheren Zeiten.

Herzliche Grüße

Kim Felix Fomm

Chief Investment Officer

Entwicklung des ETF Robo

Aufgrund von starken Schwankungen an den Märkten haben alle ETF Robo Portfolios im ersten Quartal eine negative Wertentwicklung verzeichnet. Der ETF Robo 30 erzielte im ersten Quartal eine Rendite von −5,2 %. Mit dem ETF Robo 50 erreichten Anlegerinnen und Anleger −4,7 %. Der ETF Robo 70 kam auf eine Rendite von −4,2 % und für Anlegerinnen und Anleger mit dem ETF Robo 100 standen −3,5 % zu Buche. Werden die vergangenen Quartale mit berücksichtigt, zeigt sich, dass dieses Quartal eine geringe Auswirkung auf das Gesamtbild hat.

Die Wertentwicklung seit Auflage im März 2018 liegt für den ETF Robo 30 bei 15,0 %. Der ETF Robo 50 erzielte eine Gesamtrendite von 26,1 %. Beim ETF Robo 70 gab es eine Wertsteigerung von 37,7 % und für den ETF Robo 100 betrug die Rendite 56,0 %. Der Deutsche Aktienindex DAX erzielte im Vergleichszeitraum eine Rendite von 21,3 %.

Entwicklung des ETF Robo Q1 2022

Auch der Vergleich mit aktiven Mischfonds fällt für den ETF Robo weiterhin positiv aus. Der Renditevorteil (grün) im Vergleich zu Mischfonds mit einer Aktienquote von 25 % („cautious“) betrug 10,2 %. Bei der Vergleichsgruppe „moderate“ lag der ETF Robo 50 mit 12,3 % vorn und bei den aktiven Mischfonds mit einem ähnlich hohen Aktienanteil wie der ETF Robo 70 betrug der Renditevorteil 11,2 %.

Überblick über die Entwicklung der Märkte

Nordamerika

Der FTSE North America Index verbuchte im ersten Quartal mit −2,8 % einen Rückgang. Der Hauptgrund für diese Wertentwicklung war der Russland-Ukraine-Krieg. Dieser hatte eine Reihe strenger Sanktionen seitens der USA und ihrer Verbündeten zur Folge. Hierzu zählte das Verbot für russische Öllieferungen und die Anordnung, dass US-Bürgern und Institutionen Geschäfte mit der russischen Zentralbank untersagt wurden. Zudem kann die russische Notenbank weltweit keine Geschäfte in US-Dollar mehr durchführen.

Darüber hinaus erhöhte der Krieg nicht nur die Preise im Energie- und Lebensmittelsektor, sondern auch die Bedenken hinsichtlich der Inflation. Die jährliche US-Inflationsrate erreichte im Februar einen Wert von 7,9 %. Zudem kündigte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) mehrere Zinserhöhungen an. Die erste Anhebung fand im März mit 0,25 % statt.

Europa

Aktien im FTSE Developed Europe ließen mit −5,6 % deutlich nach. Das begründet sich unter anderem in der engen wirtschaftlichen Verbindung Europas mit der Ukraine und Russland und der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Rund 30 % der Erdölimporte der Europäischen Union stammen aus Russland. Der Krieg führte daher zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise und löste Ängste um die Versorgungssicherheit aus.

Im Laufe des Quartals verzeichnete der Energiesektor als einziger positive Renditen. Die stärksten Rückgänge wurden dagegen bei zyklischen Konsumgütern und Technologieaktien notiert. Die Sorge um immense Preissteigerungen sowie Lieferengpässe führten zu Einbußen bei Einzelhandelstiteln. Im Euroraum lag die Inflationsrate im März bei 7,5 %. Als Reaktion auf die steigende Inflation kündigte die Europäische Zentralbank (EZB) an, ihre Anleihekäufe bis Ende September zu beenden.

Im Vergleich zum Euroraum zeigten sich britische Aktien eher widerstandsfähig. Der Markt begann den Inflationsanstieg, der durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine entstand, einzupreisen. Ein erheblicher Anstieg wurde in erster Linie bei Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung aus den Sektoren Öl, Bergbau, Gesundheitswesen und Banken verzeichnet. Die Stärke des Bankensektors spiegelte die steigenden Zinserwartungen wider. Die Bank of England hob die Zinssätze vor den anderen Zentralbanken der Industrieländer an.

China und die Wachstumsmärkte

Aktien aus den Wachstumsmärkten (FTSE Emerging Markets) entwickelten sich mit −3,2 % schwächer als im vorherigen Quartal. Der Grund lag wie auch bei vielen anderen Märkten vorrangig im Russland-Ukraine-Krieg, der andauernden COVID-19-Pandemie und der Inflation.

Seit letztem Jahr befinden sich chinesische Aktien im Abwärtstrend. Die wenigen Aktien, die seit Jahresbeginn einen positiven Gewinn verzeichneten, waren im Energie- und Rohstoffsektor zu finden. Denn der Krieg in Europa sorgte in China für höhere Energie- und Rohstoffpreise, Versorgungsunterbrechungen und einen langsameren Welthandel.

Auch der taiwanesische Aktienmarkt zeigte sich in den letzten Monaten von seiner eher schwächeren Seite. Insbesondere nach dem die Fed größere Zinserhöhungen signalisierte und so Inflationsängste schürte, stürzten Taiwans Aktien ab. Zudem trug der Krieg in Europa dazu bei, dass viele ausländische Investoren ihre chinesischen Aktien abstießen, aus Furcht, dass China ähnlich wie Russland handeln könnte.

Ähnlich verhielt es sich zunächst mit Indiens Aktienindex Nifty. Ausländische Investoren verkauften Aktien im Wert von 4,5 Milliarden Dollar netto, nachdem bereits im Januar 4,8 Milliarden Dollar abgeflossen waren. Von Januar bis Mitte März verlor der Nifty 50 rund 11,27 %. Allerdings trat Anfang März eine Trendwende ein. Der Aktienindex stieg wieder um 11,10 % und stabilisierte sich vorerst bei rund 17.675 Punkten.

Brasilien verzeichnete im ersten Quartal einen der stärksten Wertzuwächse der Wachstumsmärkte. Das Land erholte sich von der schwerwiegenden COVID-19-Pandemie und profitierte von einer deutlichen Entspannung der wirtschaftlichen Lage. Zudem ergriff die Zentralbank von Brasilien schnelle Maßnahmen, um auf die gestiegene Inflation zu reagieren.

Asien-Pazifik-Region

Die Märkte der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) stiegen um 2,1 %. Der Krieg in Europa und die COVID-19-Pandemie hatten in der Region kaum negative Auswirkungen. Stattdessen bargen die Ereignisse für einige Länder Vorteile.

Bereits Ende 2021 wies der australische Aktienmarkt eine positive Tendenz auf, die im ersten Quartal 2022 verstärkt wurde. Denn Australien ist eines der Länder, die infolge seiner Bodenschätze vom Krieg in der Ukraine profitieren. Der Energiesektor erreichte mit 31,7 % die beste Performance am australischen Aktienmarkt. Die Rohstoffbranche, die den größten Teil des Marktes in Australien ausmacht, erzielte 19,9 % an Wertzuwachs.

Die Aktienkurse in Südkorea wiesen dagegen einen starken Rückgang auf. Dennoch blieb die wirtschaftliche Lage recht stabil. Beispielsweise profitierte das Land nach wie vor von der durch die Pandemie begünstigten Nachfrage nach Halbleitern. Darüber hinaus erhofft sich das Land nach der Leitzinserhöhung im Januar um 0,25 % eine Eindämmung der Inflation und der Staatsverschuldung.

In Hongkong waren die Aktienkurse infolge der Angst vor einer neuen COVID-19-Welle, des Russland-Ukraine-Krieges und der unter Druck stehenden Technologieaktien im ersten Quartal stark rückläufig. Der führende Aktienindex in Hongkong, Hang Seng, ließ im ersten Quartal um 8,17 % nach.

Japan

Der FTSE Japan Index verlor −4,3 % aufgrund der Zinsänderungen der US-Notenbank, des Krieges in Europa, der stark gestiegenen Energiepreise und der Abschwächung der japanischen Währung. Zum Jahresbeginn trug das Zinsänderungsvorhaben der US-Notenbank am japanischen Aktienmarkt dazu bei, dass Value-Titel gegenüber Wachstumswerten eine Überperformance aufwiesen. Ein Großteil dieses relativen Zuwachses betraf finanzbezogene Sektoren wie Banken und Versicherungen.

Japan hält an seiner expansiven Geldpolitik fest. Eine Folge daraus ist die negative Entwicklung des japanischen Yen, der sich im ersten Quartal äußerst schwach und im Vergleich zu den meisten anderen großen Währungen sehr schwach entwickelte. Eine schlechtere Wertentwicklung verzeichnete lediglich der russische Rubel mit einem Minus von 11,2 %. Deutlich wurde der geldpolitische Standpunkt Japans, als die Bank of Japan an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Anleihekäufe zu festen Zinssätzen durchführte. Dieser Schritt betonte die Absicht der Bank, die Anleiherenditen zu stabilisieren.

Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen

Der FTSE Global Small Cap Index sank im ersten Quartal um −4,4 %. Globale Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen zeigten sich dabei sehr volatil. Insbesondere zu Beginn des Jahres sank beispielsweise der Russell 2000 Index, der die kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Unternehmen des Russell 3000 listet. Er erreichte sein bisheriges Jahrestief von 20,7 %. Ende Januar trat dann im Rahmen der Unsicherheiten des Ukraine-Krieges eine leichte Trendwende ein.

Ähnlich verhielt es sich bei den UK Small Caps. Der FTSE UK Small Cap Index fiel von Januar bis Anfang März um 15,76 % und stieg bis Ende März wieder um 10,01 %. Im Vergleich zum vorherigen Quartal fiel die Wertentwicklung Ende März trotz der Kehrtwende jedoch insgesamt schwächer aus.

Globale Anleihen

Die Kurse globaler Anleihen im FTSE Global Bond Index fielen im Quartal um 5,9 %. Insgesamt gaben die Finanzmärkte ein sehr volatiles Bild ab. Mit Beginn des Krieges entstand so eine kurzzeitige Umschichtung in sichere Geldanlagen. Doch auch der vorherrschende Inflationsdruck schien einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Anlegerinnen und Anlegern zu haben.

Die hohe Inflation brachte eine Zinswende mit sich. In den USA hob die Fed den Leitzins Mitte März um 0,25 % an. Weitere Zinserhöhungen werden bereits im Laufe dieses Jahres erwartet. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg von 1,51 % auf 2,35 % und die 2-jähriger US-Staatsanleihen von 0,73 % auf 2,33 %. Der Markt für diese Anleihen erlebte in Q1 einen der stärksten Abverkäufe seiner Geschichte.

In Europa waren die Bewegungen weniger ausgeprägt. Im Vereinigten Königreich stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 0,97 % auf 1,61 % und die 2-jähriger Staatsanleihen von 0,68 % auf 1,36 %. Im Februar hob die Bank of England die Zinssätze bereits zum zweiten Mal an. Dagegen hatte die Europäische Zentralbank bislang noch von einer Zinsanpassung abgesehen. Die EZB schwenkte im Februar allerdings zu einer eher restriktiveren Haltung über. Äußerungen lassen vermuten, dass Zinserhöhungen für 2022 nicht mehr ausgeschlossen sind.

Ausblick

Die andauernde COVID-19-Pandemie, steigende Preise, die Zinserhöhungen einiger Zentralbanken und der Russland-Ukraine-Krieg sorgten im ersten Quartal für eine erhöhte Volatilität an den globalen Finanzmärkten. Dabei verlor vor allem der Technologiesektor deutlich an Boden. Im Gegenzug gingen der Energie- und Finanzsektor im ersten Quartal des Jahres als klare Gewinner hervor.

Insbesondere der Raum Asien-Pazifik erwies sich als äußerst widerstandsfähig. Gerade Australien mit seinen Bodenschätzen profitierte von der starken Entwicklung des Energiesektors. Doch auch andere Regionen wie die USA sowie China und die Wachstumsmärkte blieben relativ stabil. Sie wiesen lediglich einen geringfügigen Rückgang auf.

Insgesamt brachte das neue Jahr bislang einige Herausforderungen mit sich. Welche Folgen das für das gesamte Jahr haben wird, ist nicht verlässlich abzusehen. Entsprechend können erhöhte Schwankungen noch eine Weile fortbestehen. Sparerinnen und Sparer, die auf eine breite Diversifikation setzen, wie zum Beispiel auf ETFs, sind dennoch gut aufgestellt.

¹Malkiel, B. (2007). A random walk down wall street

²Moonfare – „Now is the time to invest in Private Equity – Insights from past recessions"

Die Geldanlage an den Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.

Unternehmen

Produkte

Support & Information

Für Kunden & Partner

Unternehmen

Produkte

Support & Information

Für Kunden & Partner

© 2026 Raisin SE, Berlin